StudioでPDFを埋め込む方法|ダウンロード方法も解説!

会社案内・パンフレット・契約書のような印刷に向いた資料をPDF化して、サイトに載せておきたいと考える方は多いです。

そこで今回は、STUDIOでPDFを埋め込む方法2選を紹介します。

※クリックすると該当見出しに遷移します

初心者でも簡単にできる内容になっているので、ぜひこの機会に実装していきましょう!

「Studioの使い方がまだイマイチわかっていない、、、」という方は、以下のマニュアルも参考にしてみてください。

STUDIOでPDFを埋め込む方法は2つ!

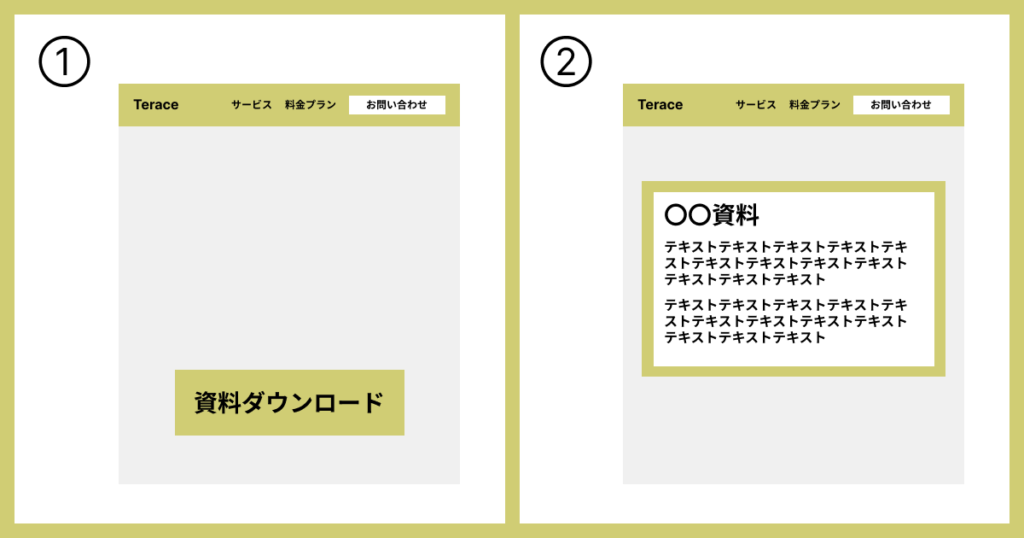

STUDIOで作ったサイトに、PDFを載せる方法は2つあります。

※クリックすると該当見出しに遷移します

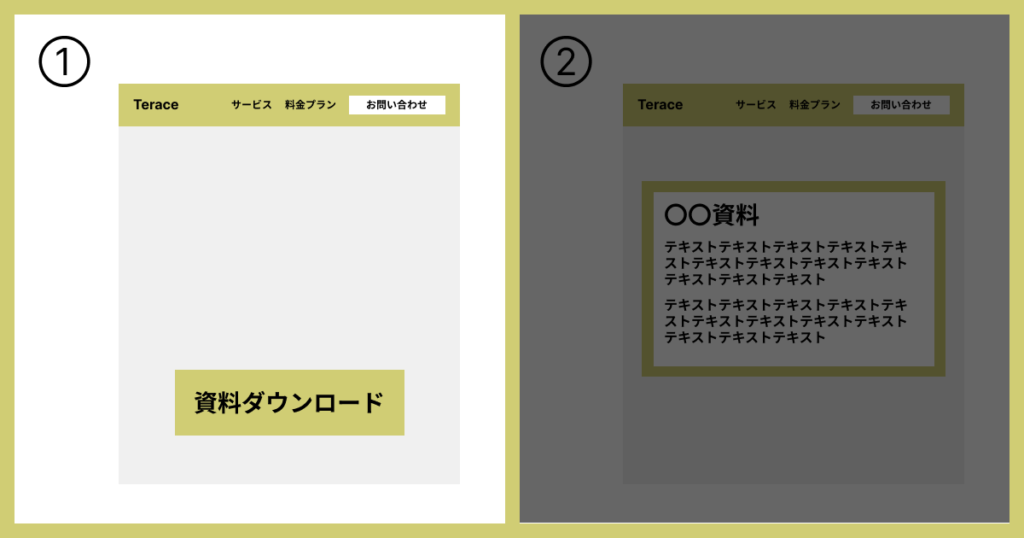

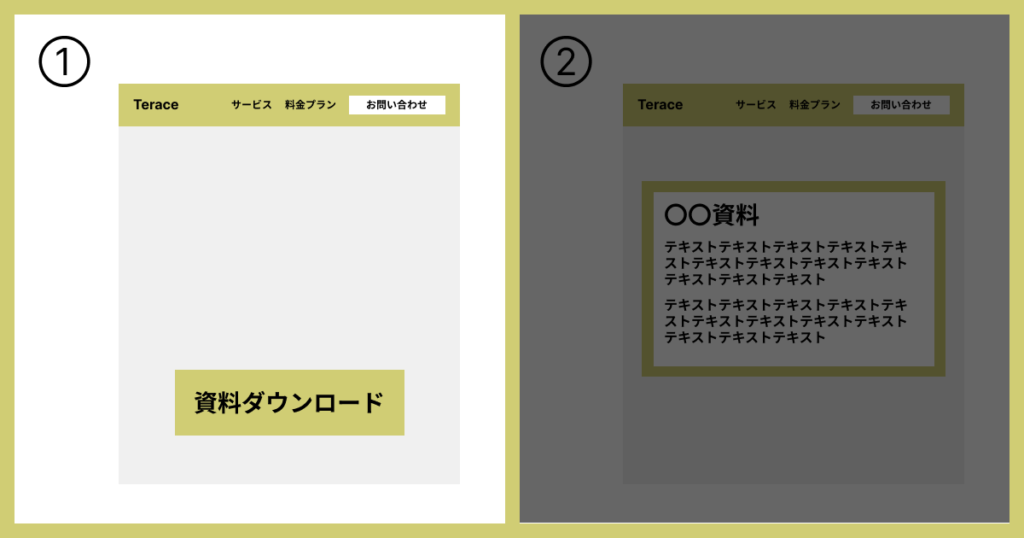

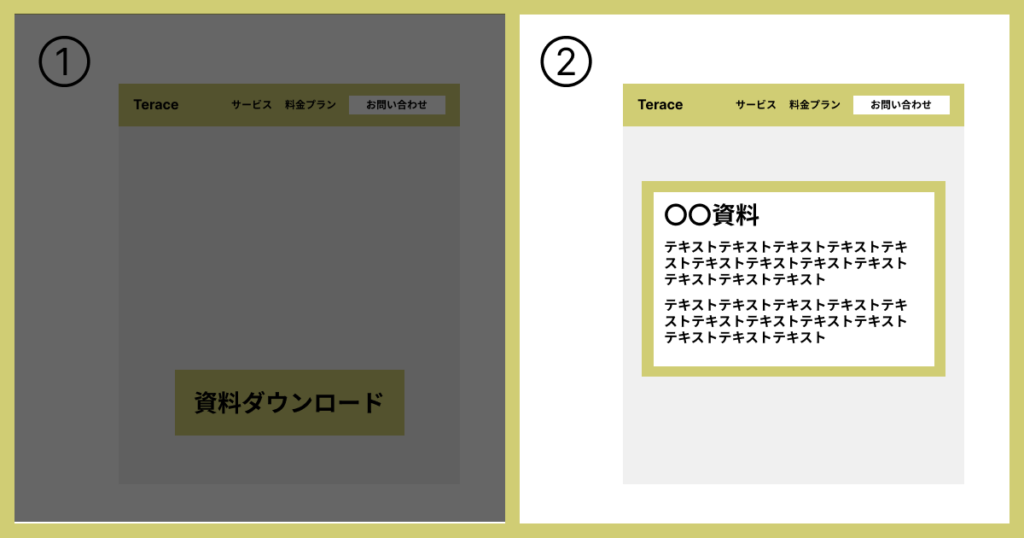

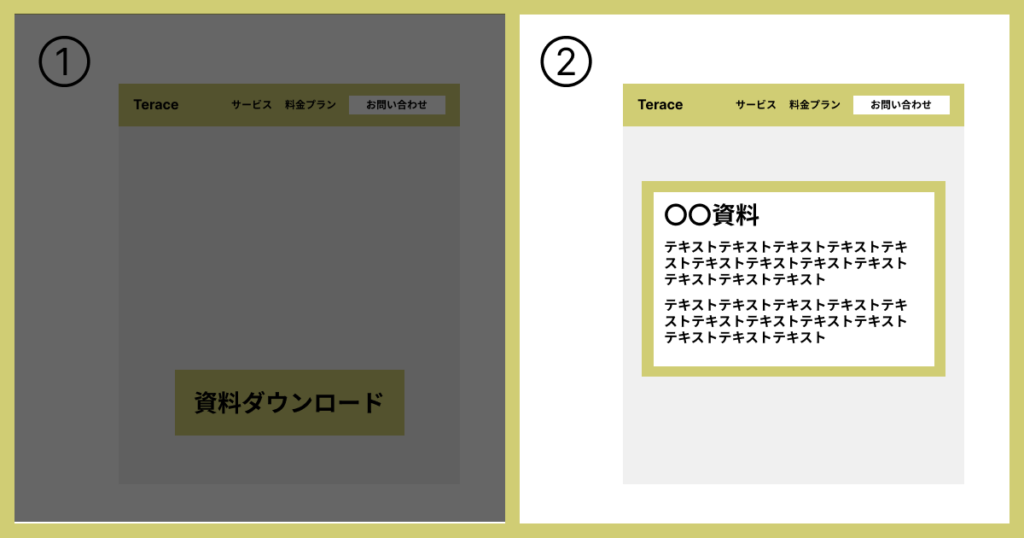

言葉だけで説明するとわかりにくいので、画像でイメージしやすくしてみました。

Kaji

Kaji①だと別ページに飛んでPDFが閲覧でき、②だとサイト上でPDFが閲覧できます!

それぞれのメリット・デメリットについてもまとめてみました。

◼︎PDFのダウンロードボタンを設置する方法

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ページの表示スピードに影響しにくい 別ページなのでPDFが見やすい | 離脱のリスクが上がる モバイルユーザーの利便性が低い |

◼︎サイト上に直接PDFを埋め込む方法

| メリット | デメリット |

|---|---|

| スムーズに閲覧できる サイトの滞在時間が長くなりやすい スマホでも閲覧しやすい | ページの表示スピードが遅くなりやすい 統一感のあるデザインが作りにくい |

どちらか自社に合うやり方で、実装していただくのがおすすめです!

STUDIOでPDFのダウンロードボタンを設置する方法

STUDIOでPDFのダウンロードボタンを設置する方法は、下記のとおりです。

- STUDIO内でPDFをアップロードする

- ダウンロードボタンを設置する

- テキスト変更してボタン形式にする

それぞれ具体的に説明します。

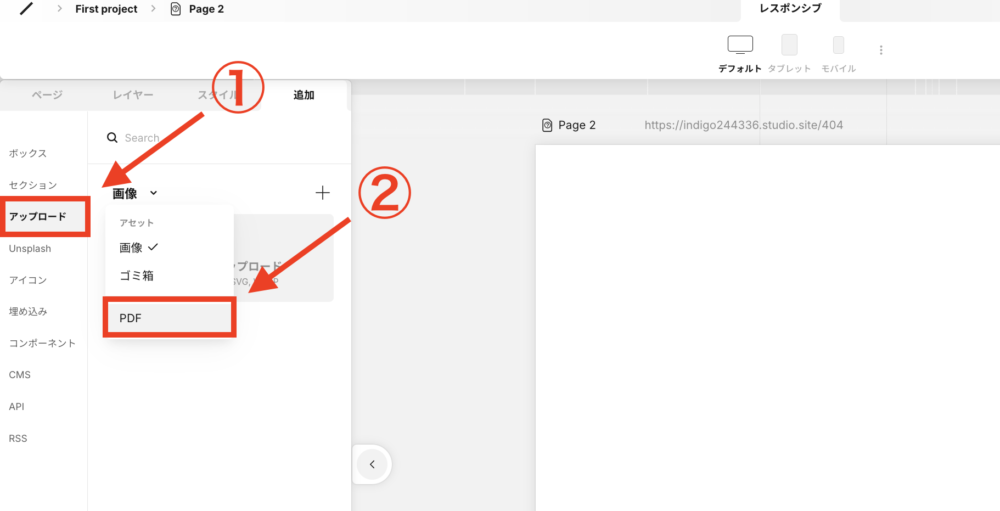

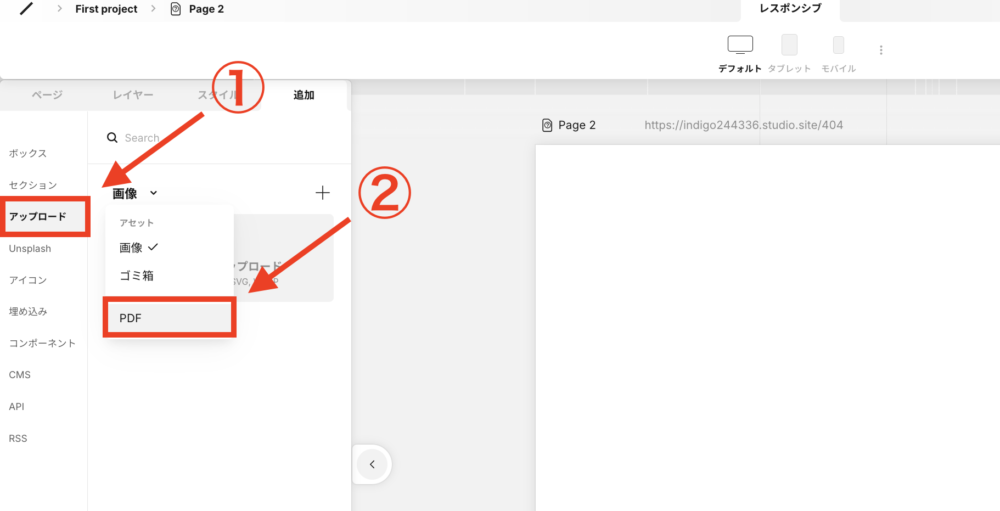

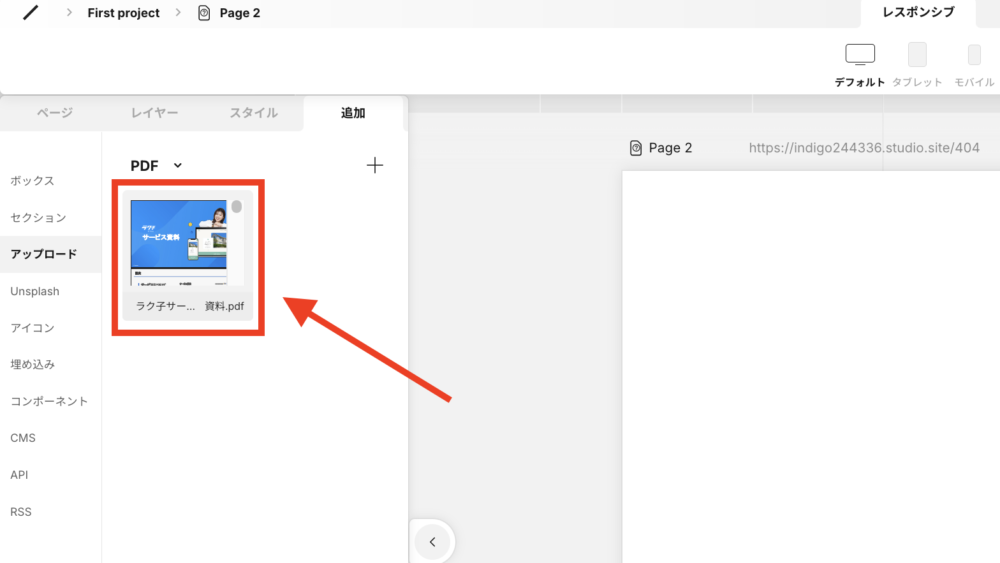

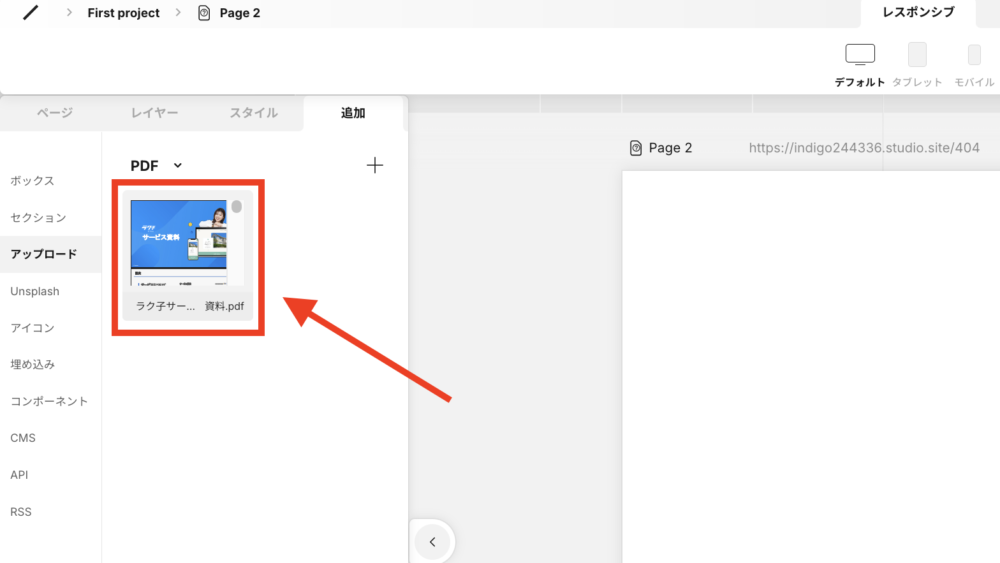

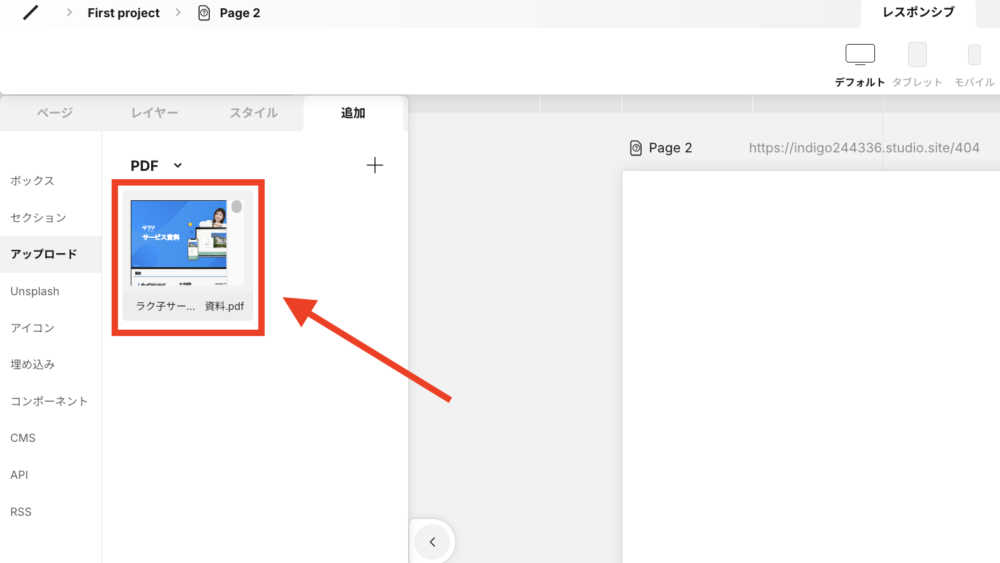

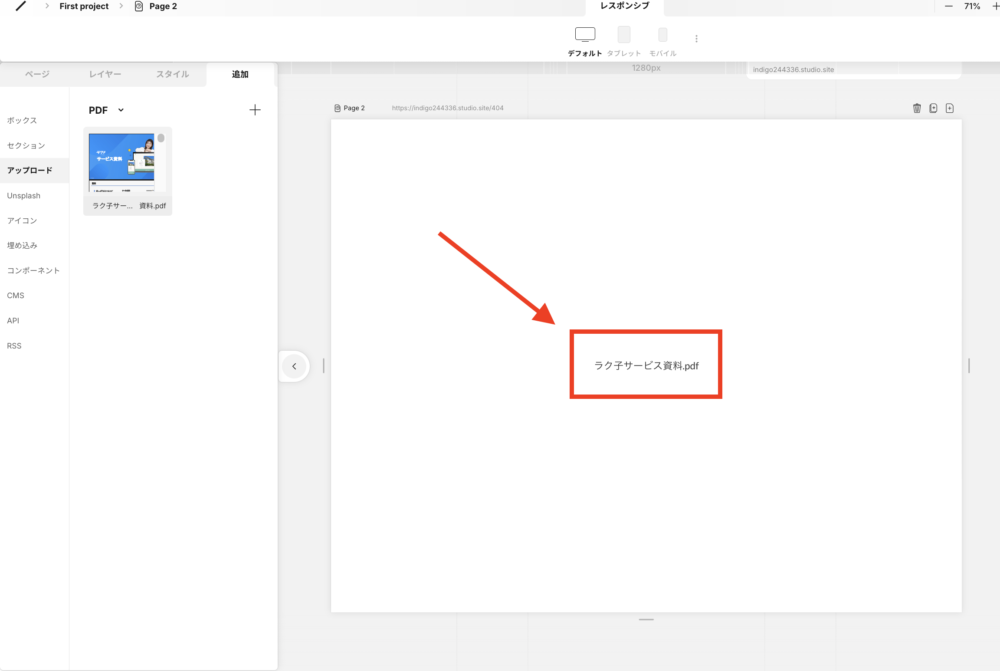

①:STUDIO内でPDFをアップロードする

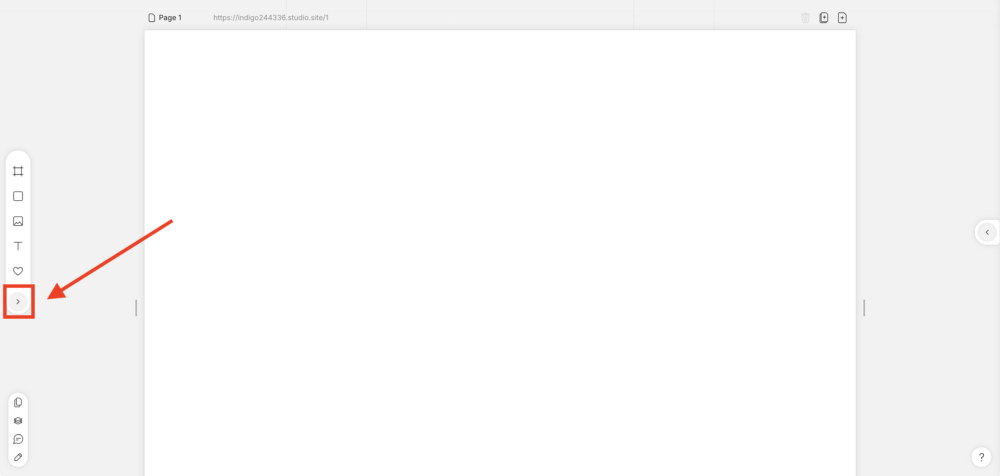

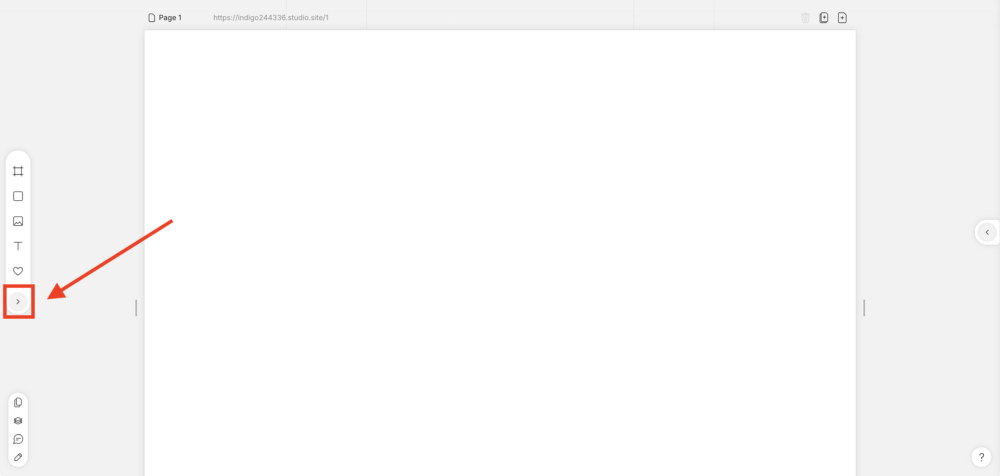

まず該当するプロジェクトを開きます。

左メニュー欄にある「右矢印」のボタンをクリックします。

アップロードをクリックして、アセットを「PDF」に変更します。

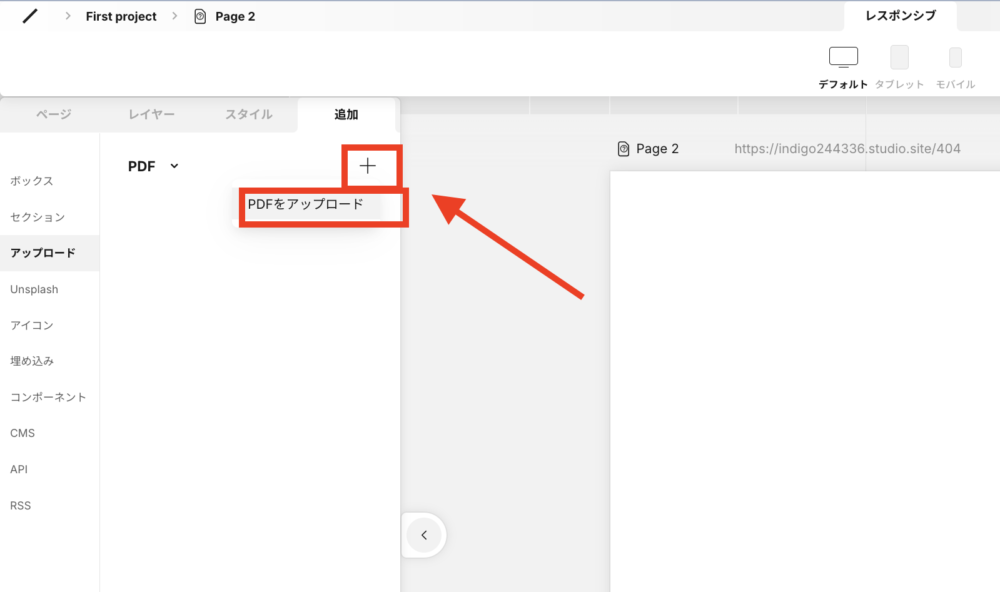

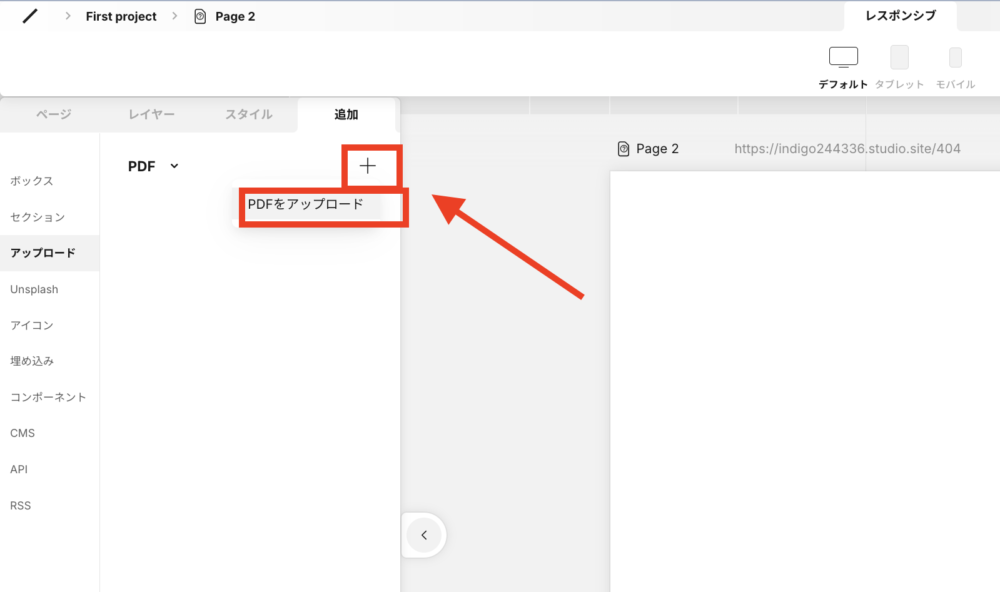

「+」マークをクリックして、「PDFをアップロード」をクリックします。

ダウンロードしてもらいたいPDFを選択します。すると、下記のようにPDFが表示されるはずです。

これでPDFのアップロードは完了です!

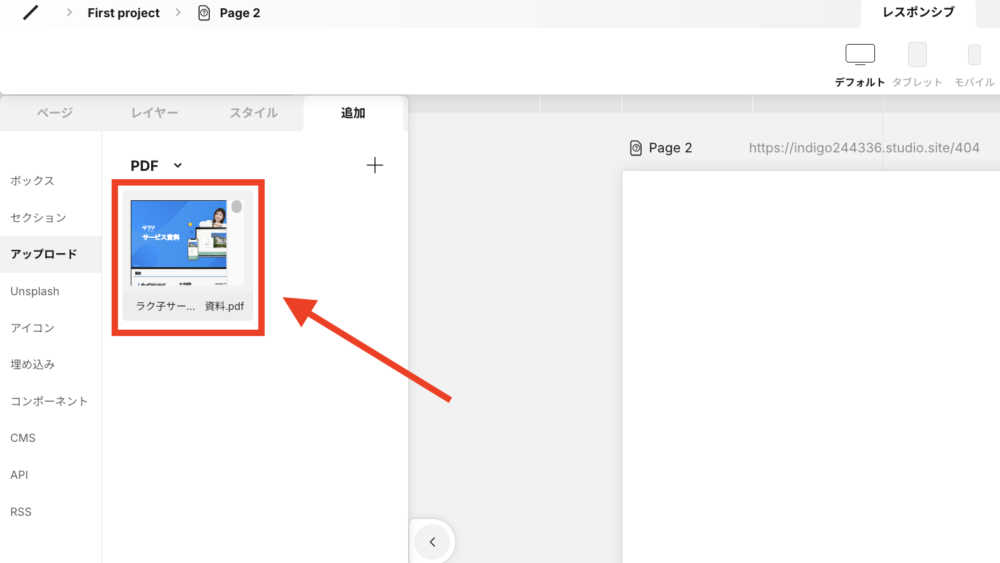

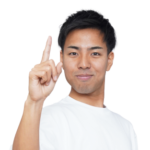

②:ダウンロードボタンを設置する

次は、お客様がPDFをダウンロードできるようにダウンロードボタンを設置していきます。

先ほどアップロードしたPDFをクリックします。

すると、下記のように「〇〇.pdf」というファイル名が表示されているはずです。

テキストリンクの設置完了です!

③:テキスト変更してボタン形式にする

しかし、テキストリンクだと目立ちにくい&デザイン的に違和感がある人も多いはずです。

なので今回は、テキストの変更&ボタン形式への変更をしていきます。

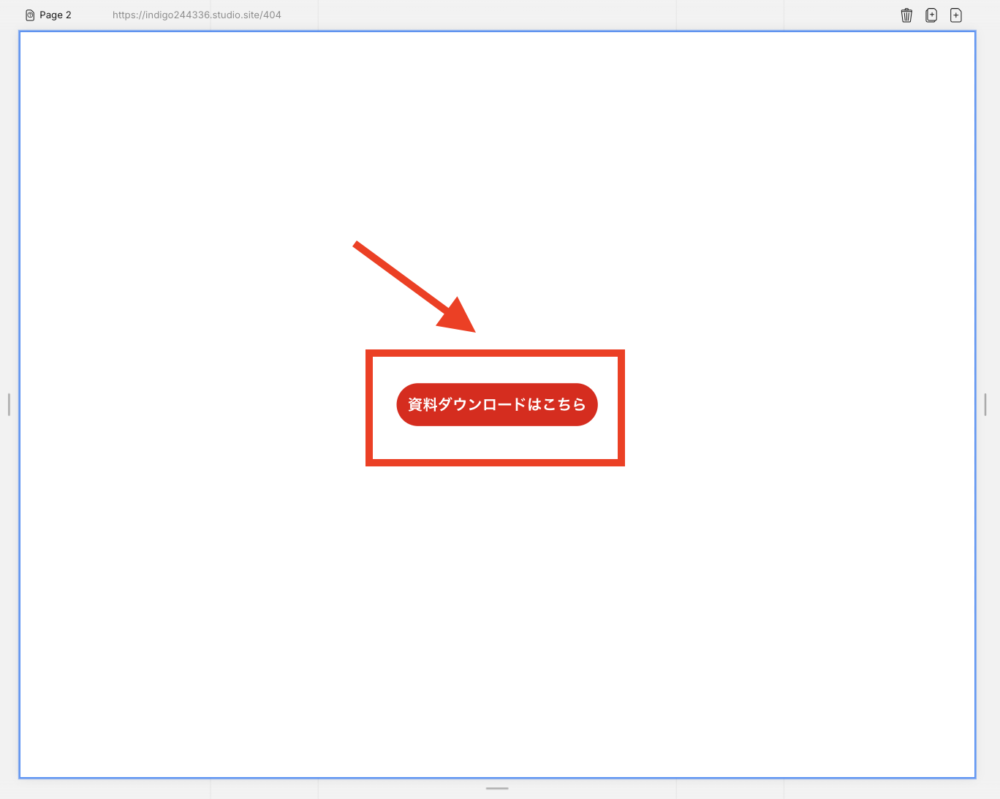

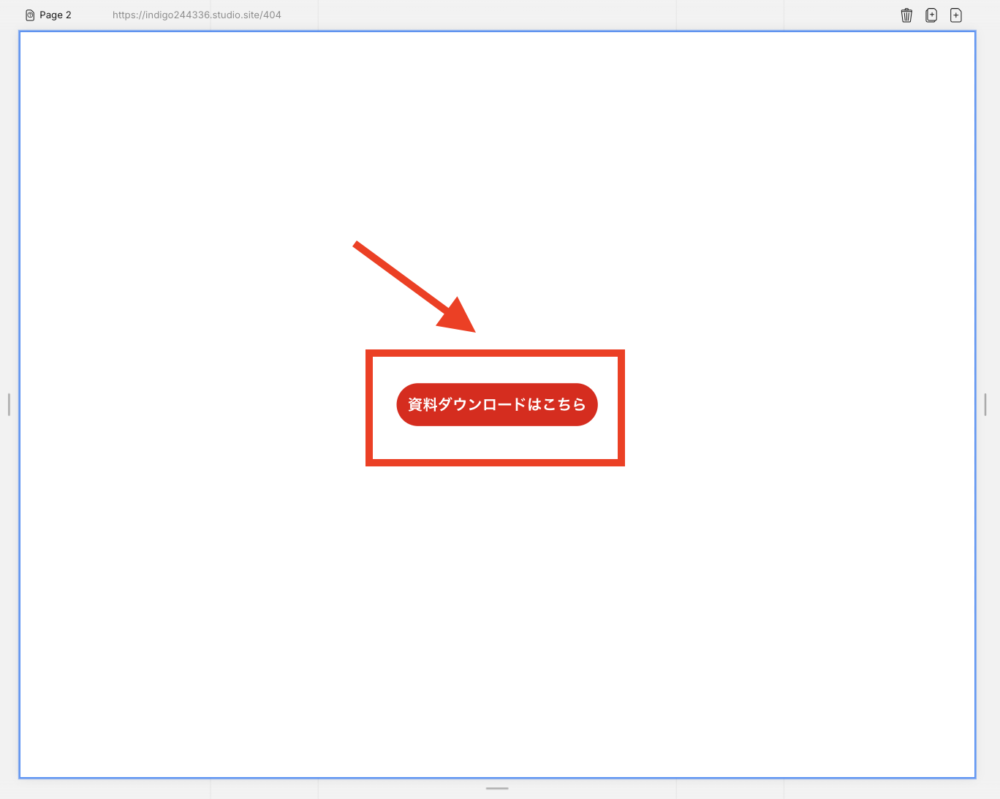

まずはテキストの変更を行います。「〇〇.pdf」→「資料ダウンロードはこちら」などに変更しておきましょう。

デザイン性を高めるために、ボタン形式にしていきます。

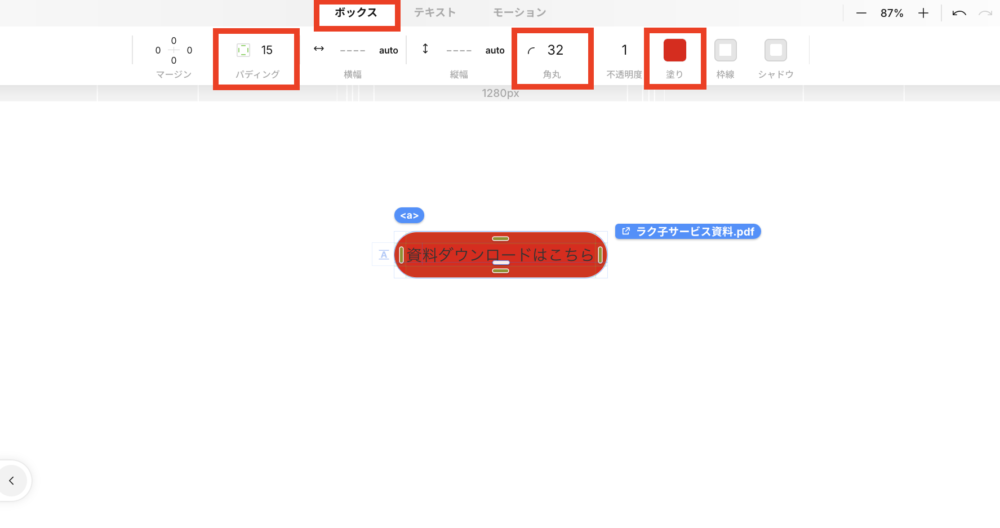

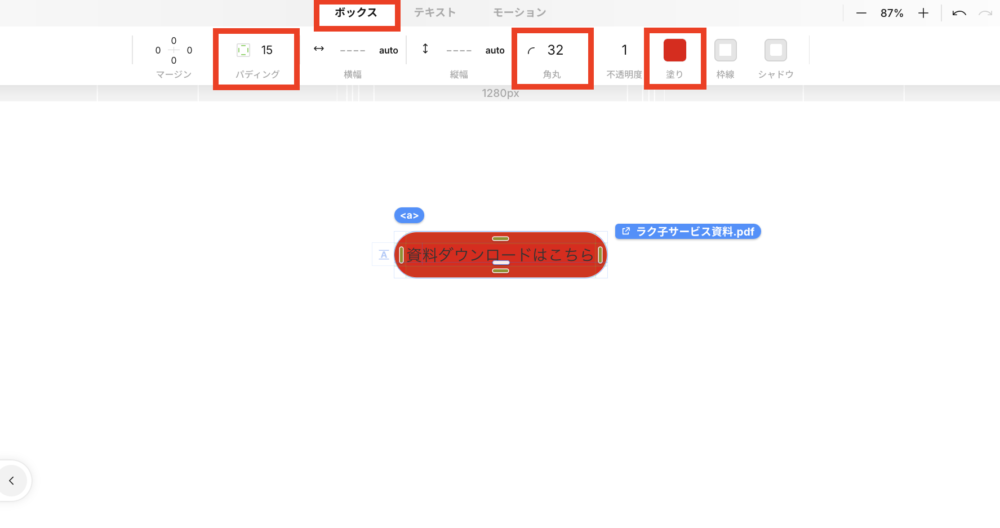

上部メニュー欄の「ボックス」を選択して、パディング・角丸・塗りを変更します。

- パディング:10〜20px

- 角丸:0〜128px(50%は非推奨)

- 塗り:好みで選んでOK

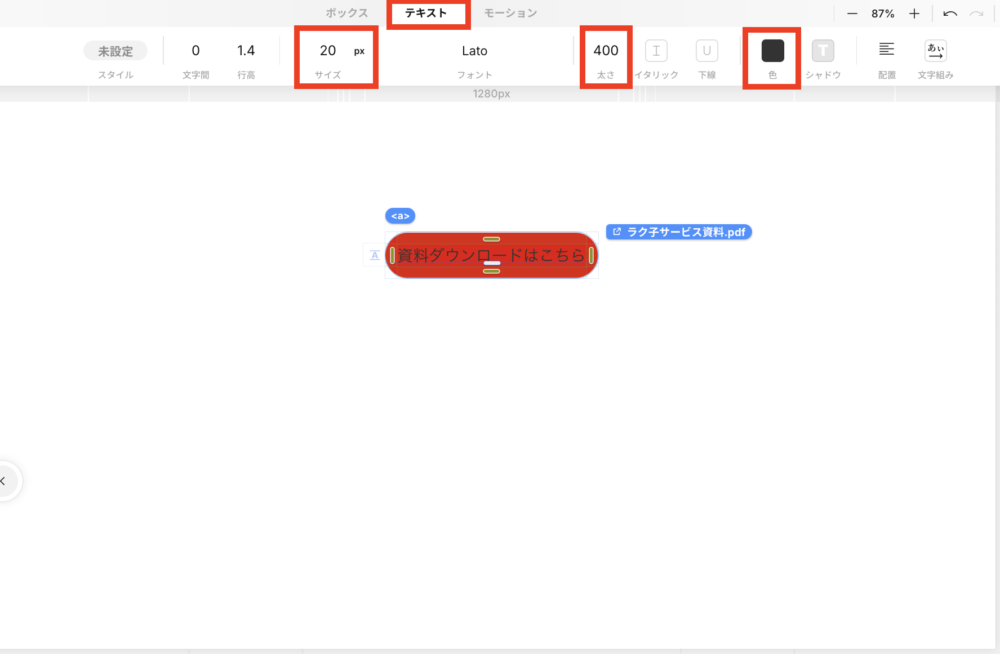

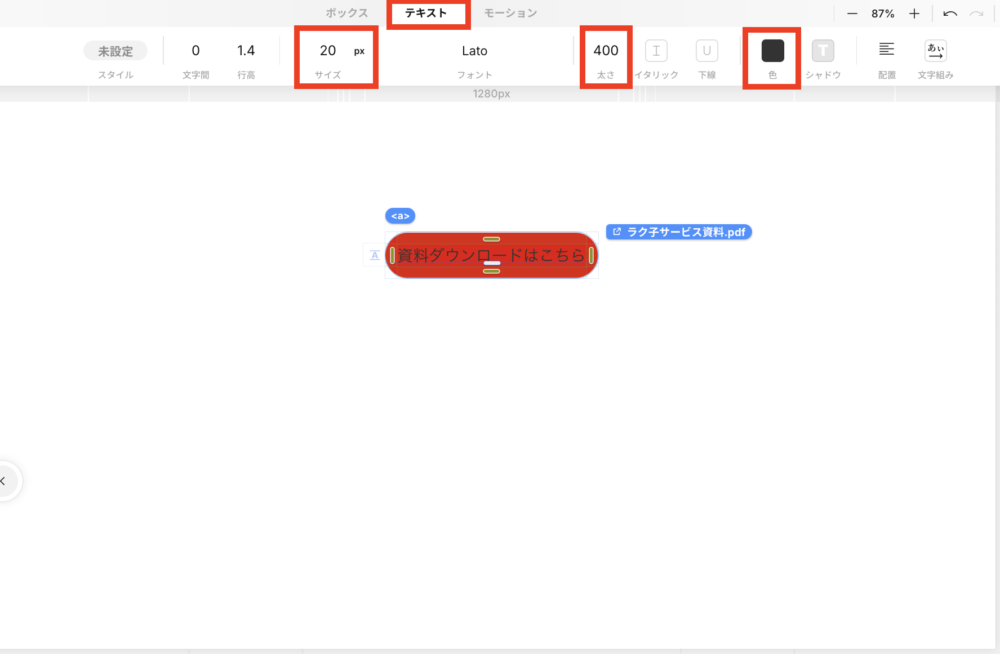

上部メニュー欄の「テキスト」を選択して、サイズ・太さ・色を変更します。

- サイズ:14〜24px

- 太さ:400もしくは700

- 色:好みで選んでOK

下記のように、好みのデザインが完成したらOKです!

これでダウンロードボタンの設置は完了です!

ライブプレビューでPDFを閲覧できるのか、確認してみましょう。

ダウンロードボタンをクリックすると、下記のようにPDFが閲覧できるはずです!

STUDIOでPDFを埋め込む方法

STUDIOでPDFを埋め込む方法は、下記のとおりです。

- GoogleドライブにPDFをアップロードする

- 共有権限を変更する

- PDFのリンクをコピーする

- PDFのコードを埋め込む

それぞれ具体的に説明します。

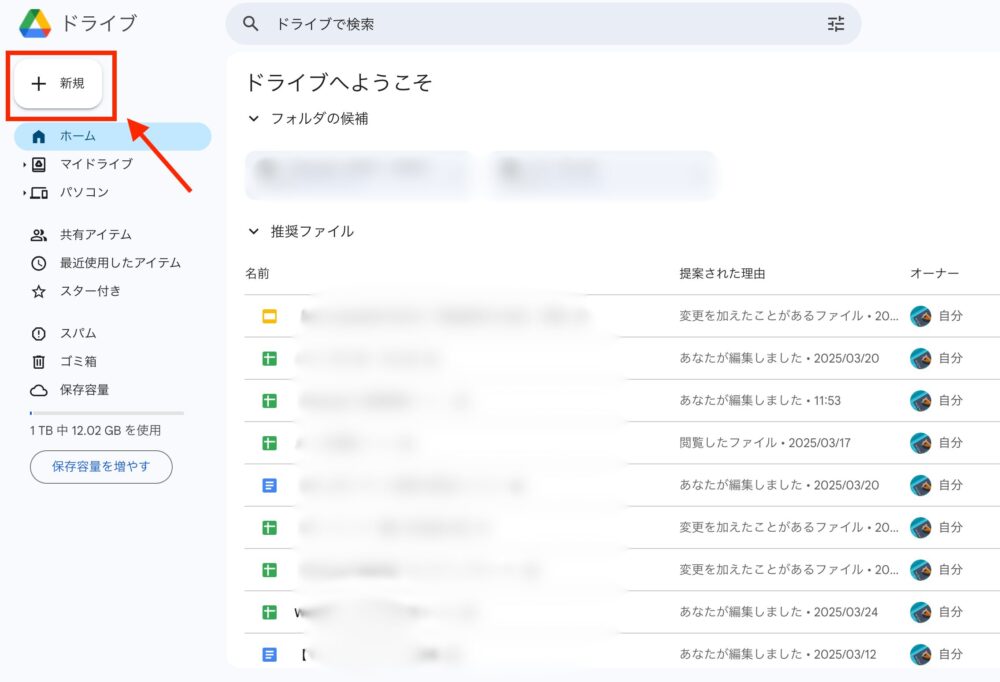

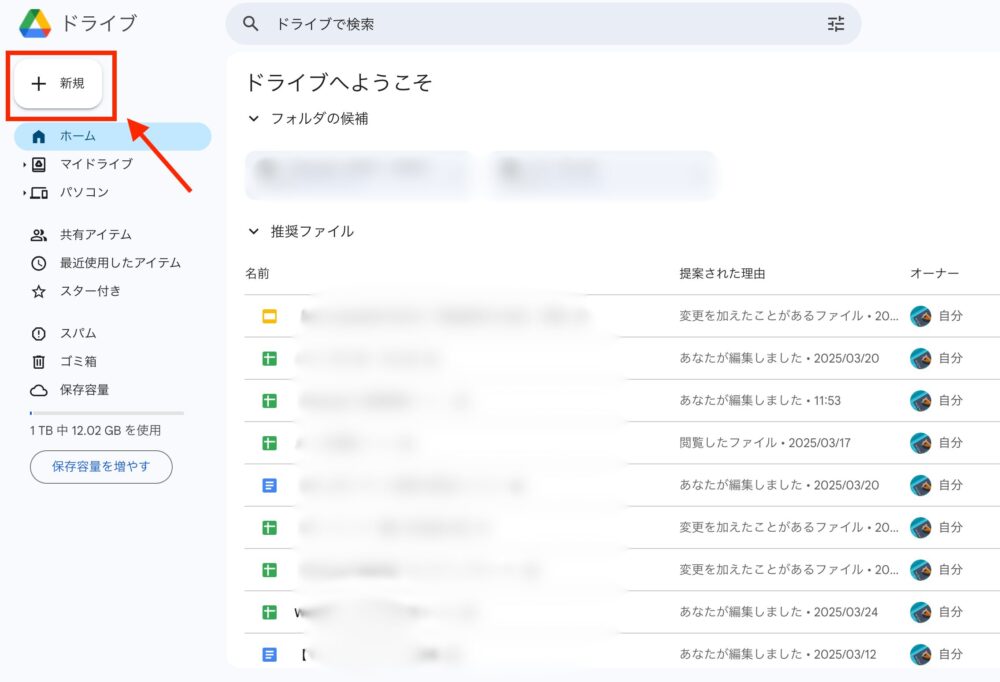

①:GoogleドライブにPDFをアップロードする

まずは、Googleドライブを開きます。

「新規」をクリックして、「ファイルをアップロード」をクリックします。

埋め込みたいPDFを選択しましょう!

アップロードできたら、下記のようにPDFが表示されるはずです。

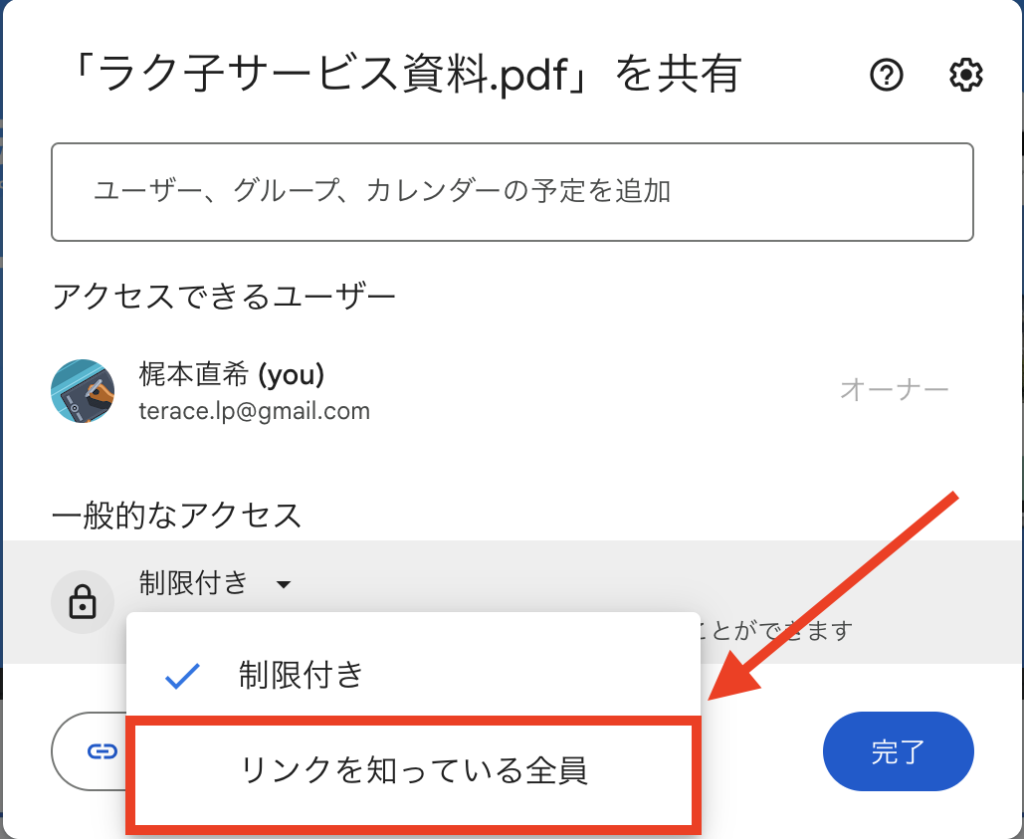

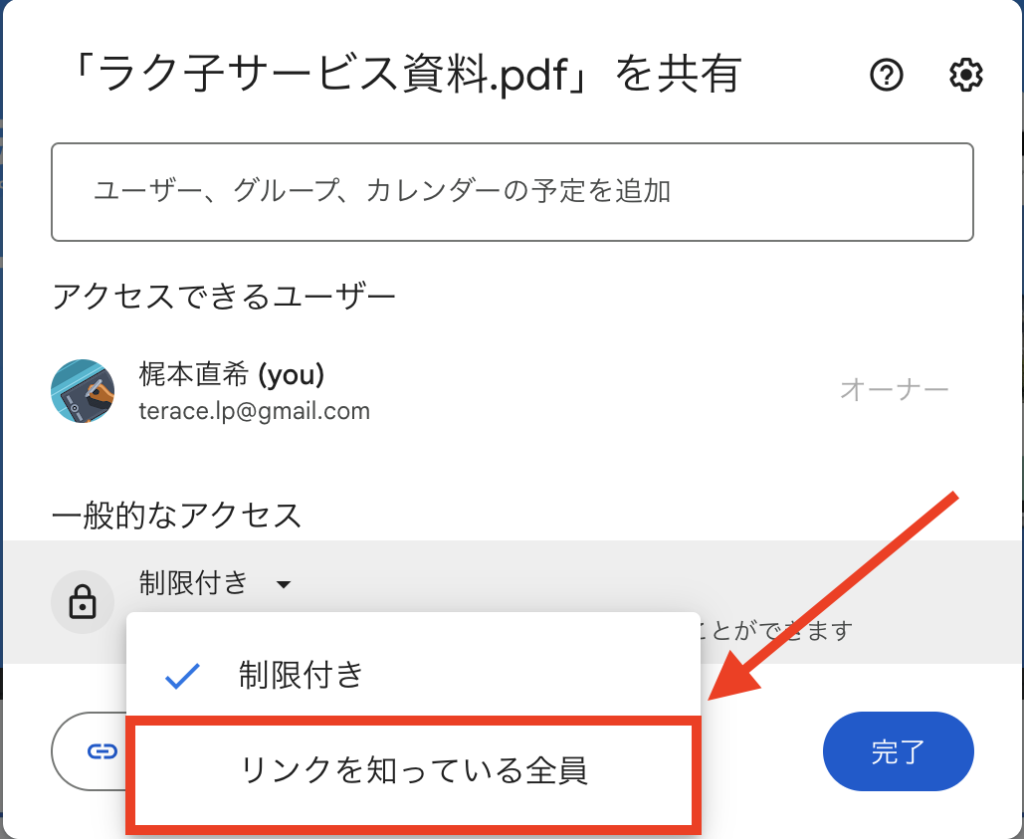

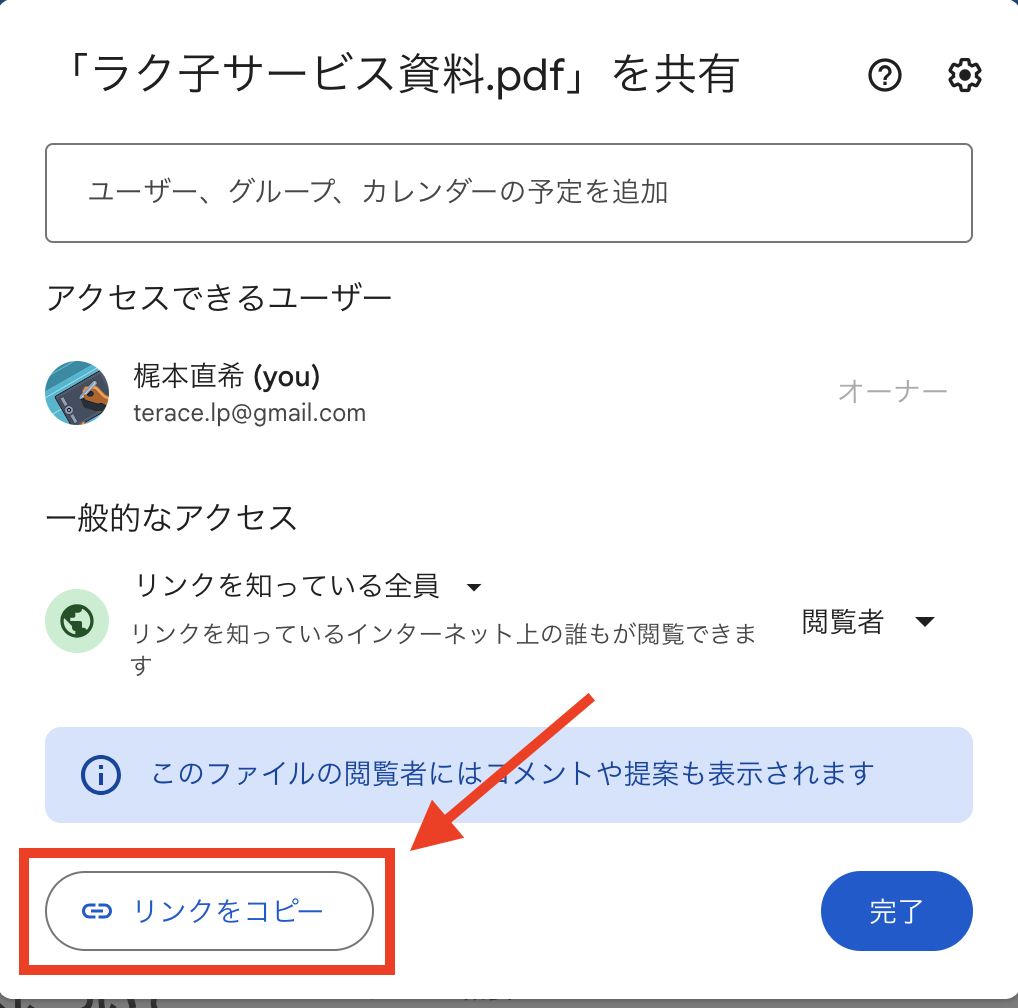

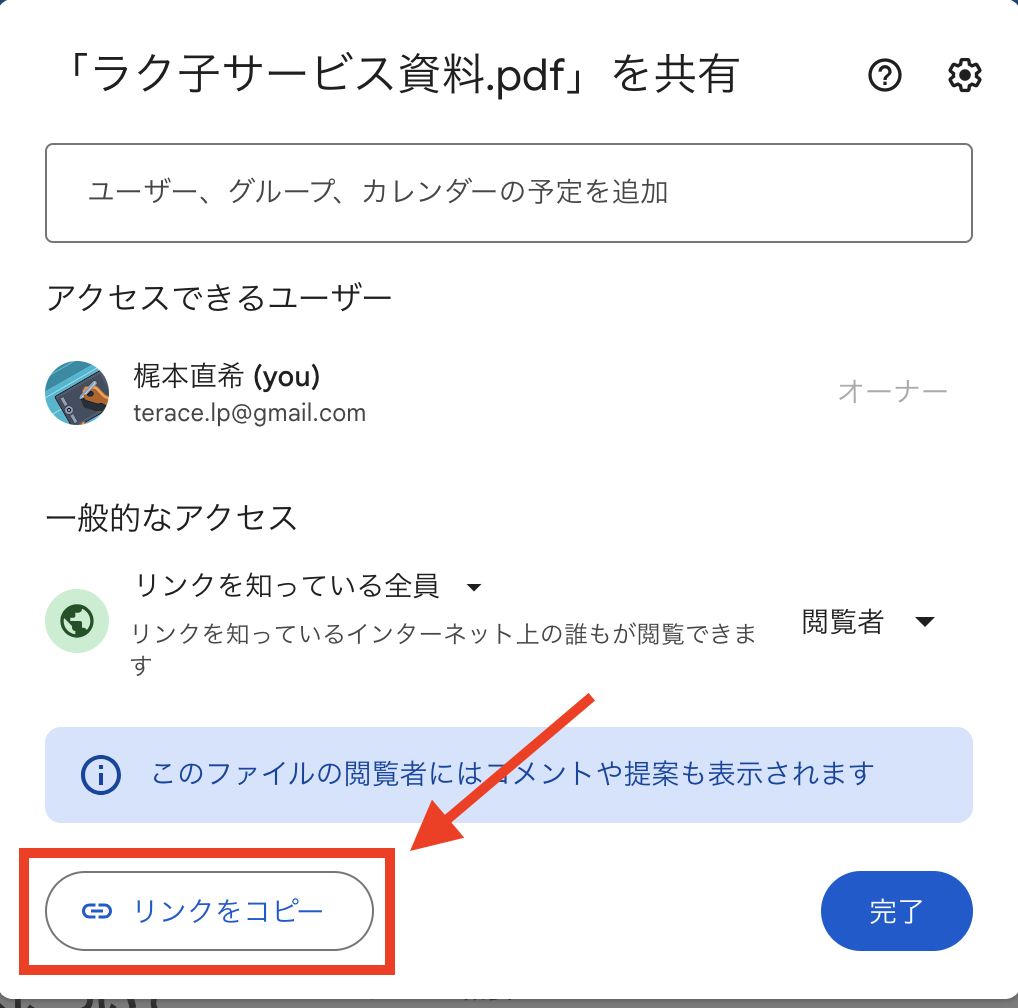

②:共有権限を変更する

URLを知っていれば誰でも閲覧できるように、共有権限を変更していきます。

Googleドライブ上にあるPDFをクリックします。

右上の「共有」をクリックします。

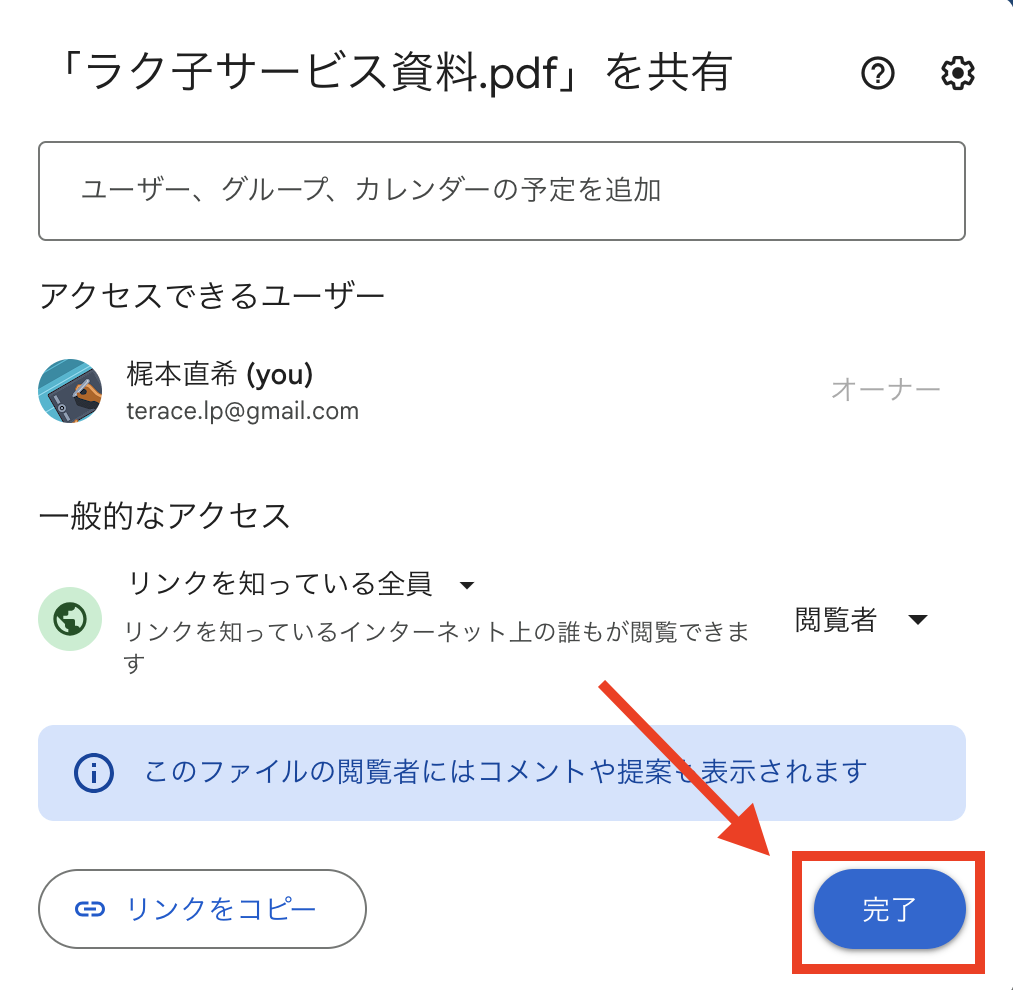

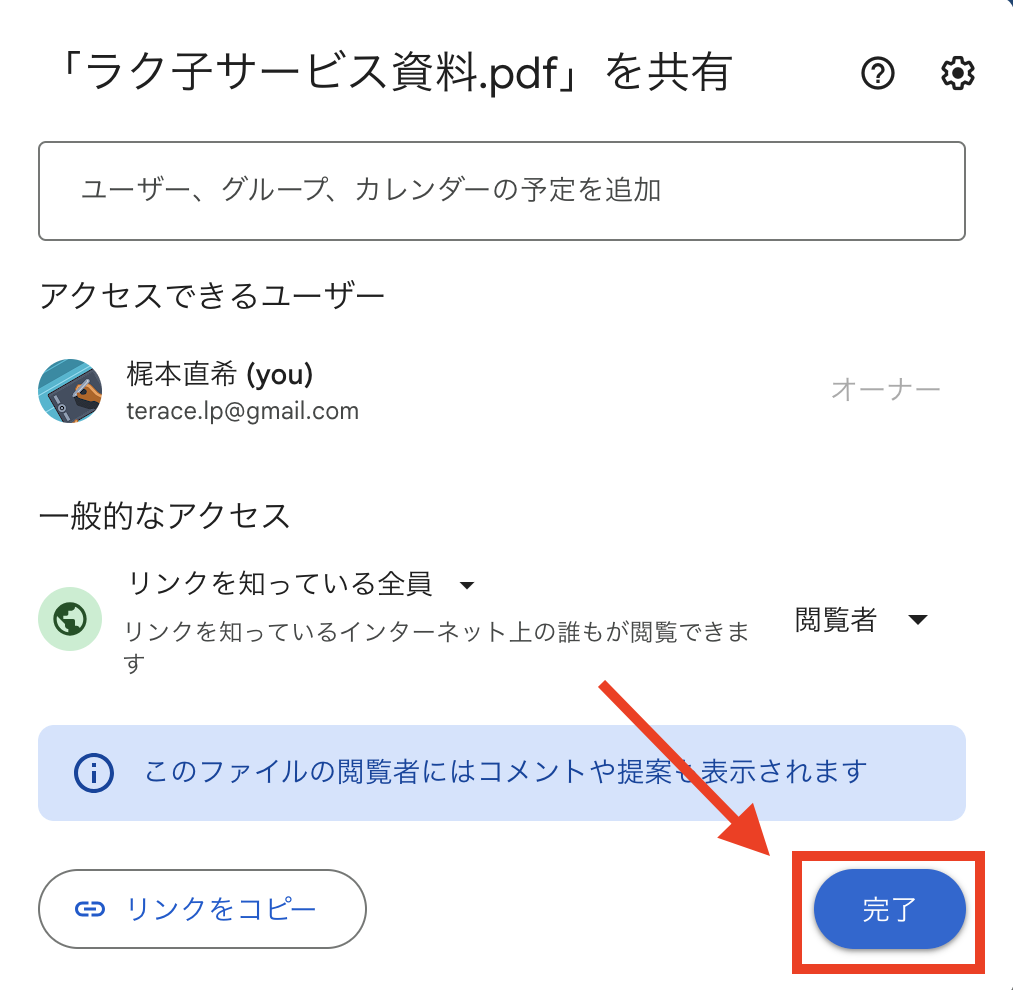

一般的なアクセスの部分が「制限付き」になっているので、「リンクを知っている全員」に変更します。

「完了」をクリックします。

③:PDFのリンクをコピーする

続けて、PDFのリンクをコピーします。

一度どこでもいいのでコピーしたリンクを貼り付けて、個別IDの部分を把握しておきましょう。

https://drive.google.com/file/d/1FiHSudpTSzyoSvAfzF7TTA1uzAXGg0xo/view?usp=sharing

上記の黄色線になっている部分が個別IDです!資料によって個別IDは必ず異なるので、必ず確認しておきましょう!

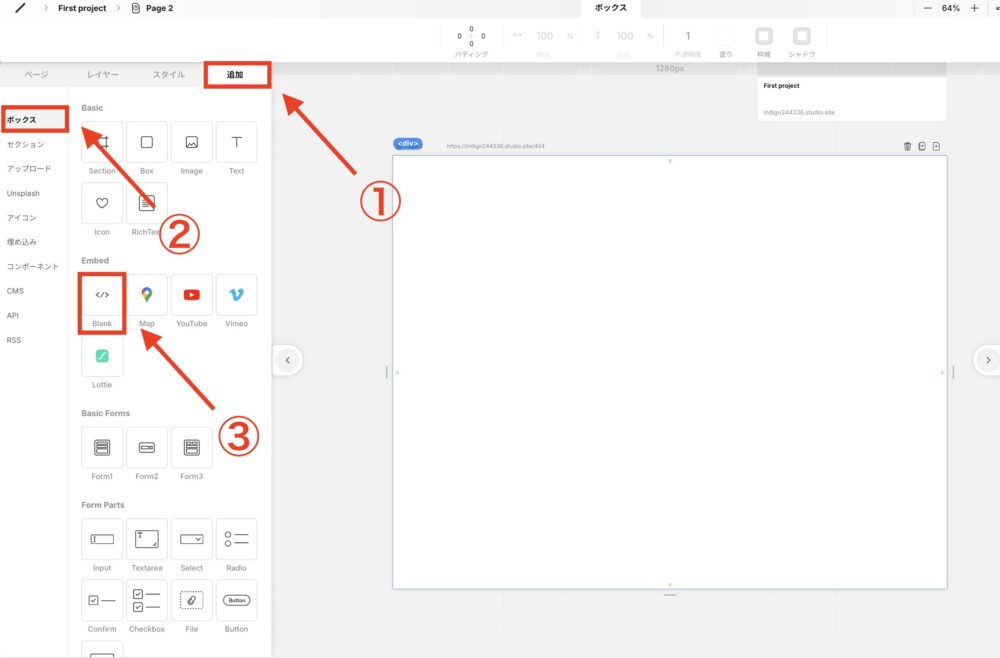

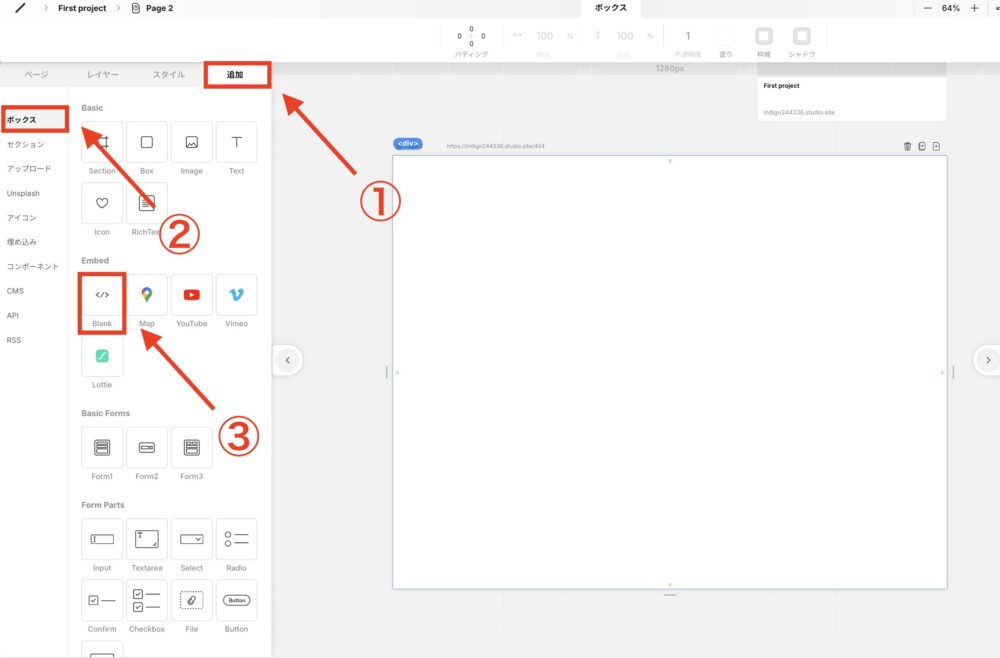

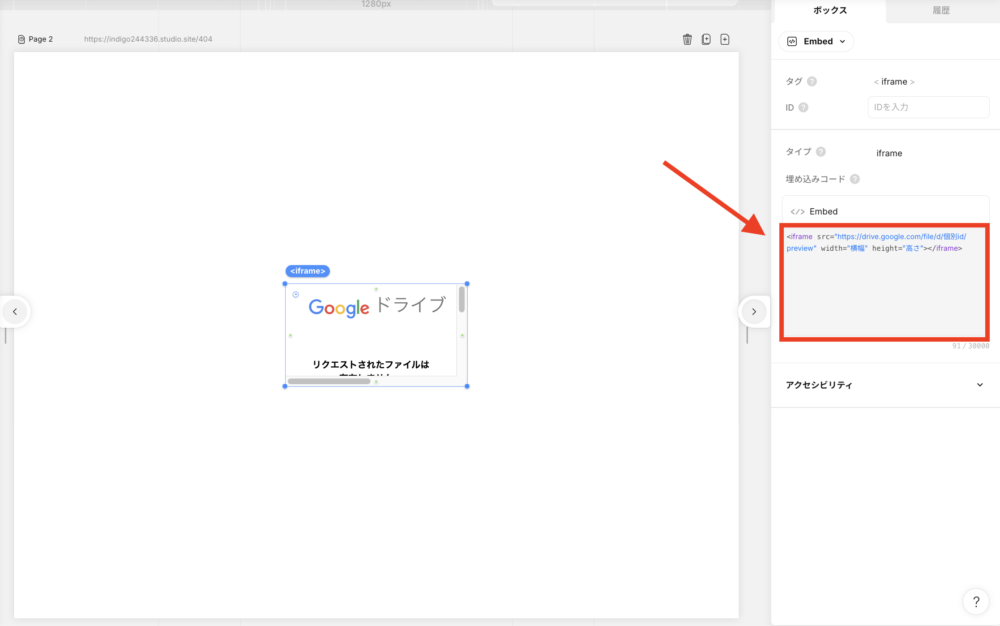

④:PDFのコードを埋め込む

では実際に、STUDIOにPDF資料を埋め込んでいきます。

「追加」→「ボックス」→「Blank」をクリックします。

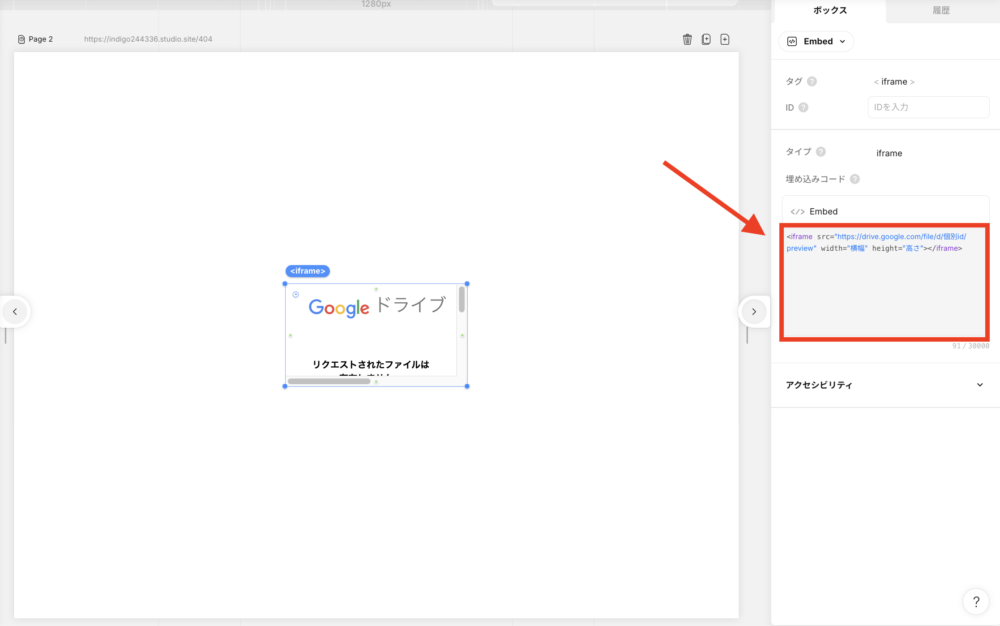

右側に埋め込みコード欄が出てくるので、下記のコードを貼り付けます。

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/個別id/preview” width=”横幅” height=”高さ”></iframe>

これだけじゃ駄目なので、「個別id」・「横幅」・「高さ」を変更します。

◼︎変更前

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/個別id/preview” width=”横幅” height=”高さ”></iframe>

◼︎変更後

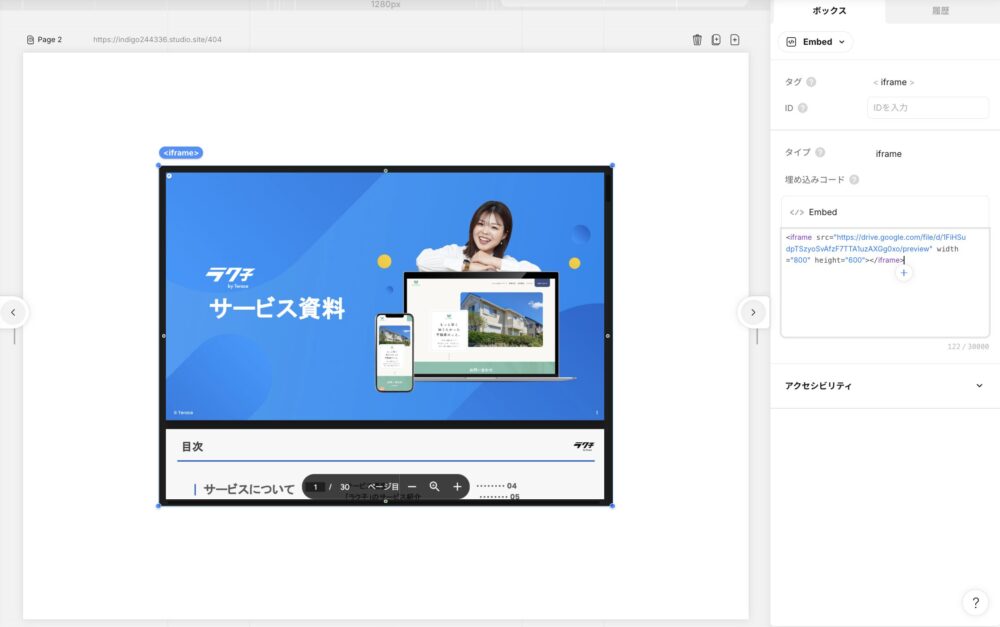

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1FiHSudpTSzyoSvAfzF7TTA1uzAXGg0xo/preview” width=”800” height=”600“></iframe>

しっかり変更されていたら、下記のように表示されるはずです。

これでSTUDIOのPDFの埋め込みは完了です!実際にライブプレビューで確認してみましょう。

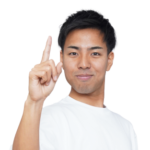

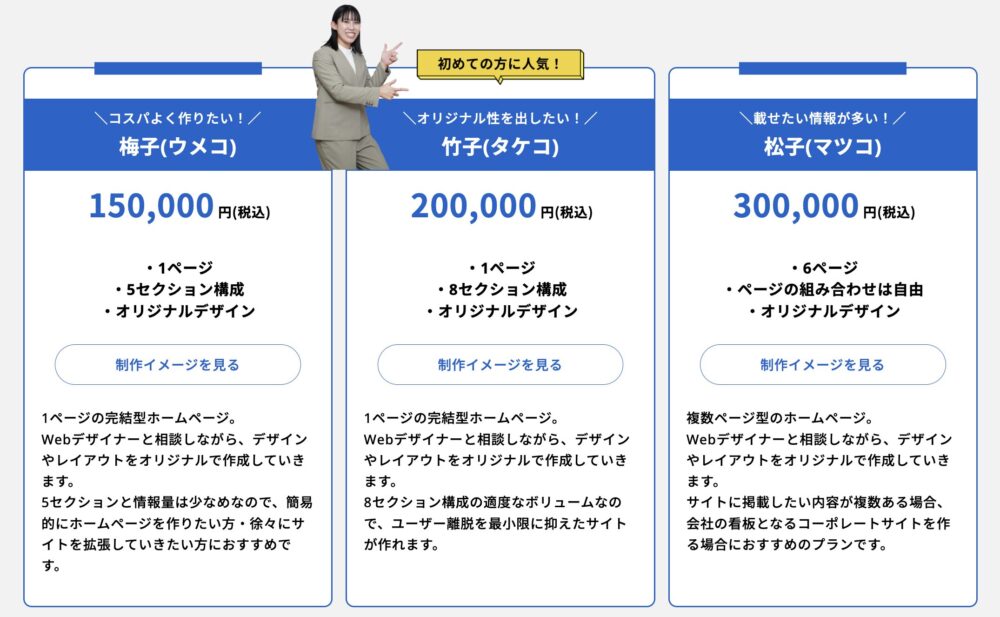

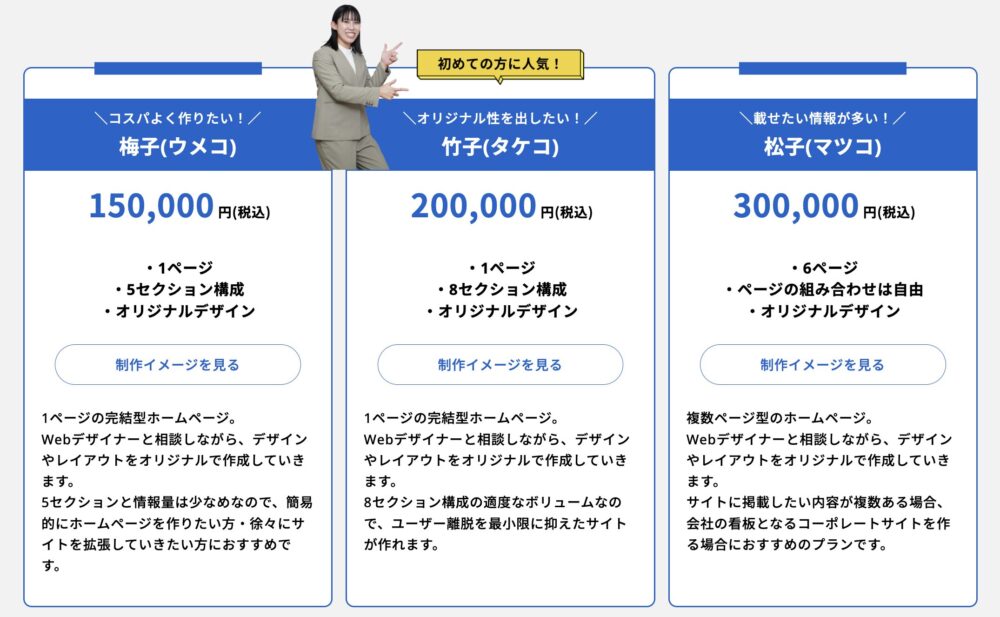

STUDIOのサイト制作なら「Terace」にお任せ!

当メディアを運営する私達は、Studioの制作代行サービス「ラク子」を運営しています。

「デザイナー」と「フロントエンジニア」のフリーランス3名で運営しています!

- ポッキリ価格でホームページを制作できる

- 専属デザイナーが完全オリジナルのデザイン作成

- 納品後1ヶ月間は無料の電話サポートあり

- 自社更新できるホームページが作れる

- ホームページ制作期間中は何度でも無料相談できる

- 顔の出ているフリーランス3人が運営

- 維持費0円でホームページを運営できる

料金プランは、以下の通りです。

ポッキリ価格でホームページが作れるサービスであり、個人事業主や中小企業からよく選ばれています。サービス利用者の声を聞きたい方は、ぜひ以下のインタビュー記事をご覧ください。

今だけ、毎月3組まで制作費用が3万円割引になるキャンペーンを行っています。

先着順で締め切るので、気になる方はぜひお早めにお問い合わせください!

※コメントは最大500文字、5回まで送信できます